Ce que tous les Canadiens doivent savoir sur le suicide

Quelques faits. Bien que les décès par suicide soient relativement rares, les pensées suicidaires sont, pour leur part, plus courantes. Il est beaucoup plus fréquent de penser au suicide et de se livrer à l’automutilation et à des comportements suicidaires. Lorsqu’ils se sentent accablés ou souffrent psychologiquement, les gens peuvent envisager le suicide à des degrés divers. Parfois, il s’agira de pensées suicidaires passives, comme souhaiter de ne pas se réveiller le matin ou espérer qu’un événement fatal se produise. Parfois, les idées suicidaires sont plus actives, et la personne pense à la façon dont elle mettra fin à ses jours. La présence de pensées suicidaires ne laisse pas nécessairement présager un passage à l’acte, mais, que les idées suicidaires soient passives ou actives, il faut les prendre au sérieux, car elles sont le signe que quelque chose ne va pas, à ce moment-là, dans la vie de cette personne. Au Canada, environ 4 000 personnes se suicident chaque année[i]. Ce chiffre ne représente probablement pas la réalité, car la mort par suicide est parfois classifiée à tort[ii] comme une blessure accidentelle ou le résultat d’une maladie chronique. De plus, ce chiffre ne comprend pas les décès des personnes en phase terminale qui obtiennent l’aide médicale à mourir (AMM).

Le risque de décès par suicide varie selon l’âge (augmente avec l’âge), le sexe (homme) et le groupe culturel. Les trois quarts des suicides sont commis par des hommes. La majorité des hommes et des femmes qui se suicident sont d’âge moyen. Au Canada, les taux de suicide les plus élevés se retrouvent chez les hommes d’âge moyen et d’âge mûr. Le suicide est la deuxième cause principale de décès chez les personnes de 15 à 34 ans[iii]. Selon les statistiques, les tentatives de suicide non fatales seraient plus nombreuses que les décès par suicide dans une proportion de 10 à 20:1[iv].

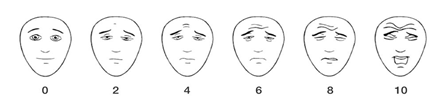

Chez qui le risque de suicide est-il le plus élevé? Plusieurs facteurs peuvent mener au suicide. Généralement, les personnes qui pensent au suicide ou meurent par suicide sont en proie à une grande souffrance psychologique[v], qui peut se traduire par du désespoir, de l’impuissance, de la solitude, de la tristesse, de la colère, de la culpabilité ou de la honte, ou une absence de sens[vi]. Les comportements passés ont tendance à prédire les comportements futurs; l’un des plus grands facteurs de risque de décès par suicide est le fait d’avoir tenté, dans le passé, de mettre fin à ses jours. Les études montrent que le suicide a tendance à être plus fréquent chez les personnes qui souffrent d’un ou de plusieurs troubles de santé mentale, principalement les troubles de l’humeur (comme le trouble dépressif majeur ou le trouble bipolaire), les troubles psychotiques (comme la schizophrénie), les problèmes de consommation d’alcool ou de drogue et les troubles de la personnalité[vii]. Le risque de suicide semble plus élevé chez les malades chroniques dont la maladie restreint le fonctionnement quotidien[viii], mais, généralement, le suicide se produit lorsqu’un trouble de l’humeur ou un autre trouble de santé mentale s’ajoute à la maladie chronique. On estime qu’environ 90 pour cent des personnes qui se suicident ont un trouble mental, mais la plupart des gens qui souffrent d’un trouble de santé mentale ne meurent pas par suicide[ix]. En outre, bien que la dépression et le risque de suicide aillent souvent de pair, les personnes qui se suicident ne sont pas toutes dépressives, et les personnes dépressives ne pensent pas toutes au suicide. Néanmoins, lorsqu’une personne est dépressive, il est important de chercher à savoir si elle a des pensées suicidaires. Pour en savoir plus sur troubles mentaux, rendez-vous à la page https://cpa.ca/fr/lapsychologiepeutvousaider/.

Quels sont les signes à surveiller si vous craignez qu’une personne pense au suicide? Certains signes peuvent indiquer qu’une personne est suicidaire : parler de suicide et de la mort, s’intéresser aux façons de se suicider ou rassembler des objets pour se faire du mal ou se suicider, se préparer à la mort en rédigeant un testament ou en donnant des objets personnels ayant une grande valeur, avoir déjà fait une tentative de suicide et avoir vécu récemment ou redouter de vivre une perte personnelle importante. Les autres indices qui laissent croire qu’une personne pense au suicide ressemblent aux signes de dépression. Il s’agit, notamment de : modification de l’appétit et des habitudes de sommeil, isolement, changements émotionnels extrêmes, émoussement de l’expression des émotions ou perte d’intérêt pour les activités habituelles, en particulier celles qui procuraient auparavant du plaisir, et apparence et hygiène personnelle négligées. On peut également remarquer une augmentation de la consommation d’alcool ou de drogue, ainsi que des comportements étranges ou dangereux. Comme il est mentionné ci-dessus, bien que la dépression soit un facteur qui augmente le risque de suicide, la majorité des personnes qui souffrent de dépression ne se suicident pas. Parfois, les gens sont les plus à risque de se suicider quand leur dépression s’atténue et qu’ils semblent aller mieux. Le risque de suicide peut être extrêmement élevé lorsque la personne sort d’un épisode dépressif, surtout si son énergie revient, mais que ses idées suicidaires restent fortes. Certaines personnes réussissent à faire croire qu’elles vont bien même si ce n’est pas le cas; il peut s’avérer essentiel de les soutenir et d’examiner avec elles leurs pensées et leurs sentiments face à la vie.

Comment parler du suicide? Le fait de demander à une personne si elle pense au suicide ne fera pas d’elle une personne suicidaire. Il est préférable d’aller droit au but et de dire que vous avez remarqué des changements chez elle ou des signes montrant qu’elle souffre ou qu’elle a besoin d’aide, que vous êtes inquiet ou préoccupé par son état, et que vous voulez l’aider. Si elle avoue être triste ou désespérée, demandez-lui directement si elle a pensé à se faire du mal ou à se tuer. Écoutez, ne jugez pas, et n’essayez pas de résoudre ses problèmes. Il se peut que vous ne compreniez pas comment ou pourquoi cette personne se sent ainsi, mais vous devez accepter le fait qu’elle souffre et qu’elle a besoin d’aide. N’essayez pas de la convaincre que sa façon de voir le monde ou que les gestes qu’elle envisage de poser sont mauvais ou irrationnels. Si quelqu’un songe au suicide et vous le confie, ne promettez jamais de ne pas divulguer cette information. Une personne qui a des pensées suicidaires est une personne qui a besoin d’aide, et vous aurez peut-être besoin d’en parler à d’autres personnes pour lui trouver de l’aide[x].

Comment obtenir de l’aide si je pense au suicide ou si l’un de mes proches a des pensées suicidaires? Il existe du soutien et des services efficaces pour aider les gens à faire face à leur détresse psychologique et à se remettre d’un trouble de santé mentale. Il est très important d’aider une personne en détresse à trouver de l’aide, car, dans les faits, moins de la moitié des personnes qui ont des problèmes psychologiques reçoivent l’aide dont elles ont besoin. Parfois, la stigmatisation associée aux troubles mentaux décourage les gens à demander et à recevoir de l’aide. Les services de santé mentale ne sont pas toujours financés par le régime public d’assurance-maladie; il peut donc être difficile pour les gens d’obtenir l’aide dont ils ont besoin. Gardez à l’esprit que, lorsque vous aidez un être cher, votre rôle n’est pas de résoudre ses problèmes, de le guérir ou de faire disparaître sa douleur. Aider ne signifie pas que vous êtes personnellement responsable de la sécurité de la personne suicidaire ou que vous avez la responsabilité de faire cesser ses idées suicidaires ou de l’empêcher de passer à l’acte. Cela signifie écouter, montrer de l’empathie, soutenir et aider la personne à obtenir l’aide psychologique dont elle a besoin, au moment et à l’endroit où elle en a besoin. Cela signifie parfois défendre ses intérêts. Il peut être intimidant, particulièrement pour une personne en détresse, de naviguer à travers un système de santé complexe. Dans certains cas, il sera très important de l’aider à faire des appels et à prendre des rendez-vous, et d’agir comme son représentant, pour obtenir l’aide dont elle a besoin au moment opportun.

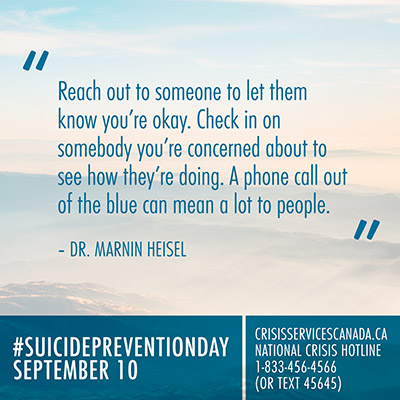

Que faire si la situation est urgente? Les idées suicidaires représentent parfois une urgence médicale, qui doit être traitée de la même façon que toute autre situation de crise. Ne tenez pas pour acquis qu’une personne qui pense au suicide ou qui en parle n’est pas sérieuse, qu’elle dramatise ou que ses idées suicidaires disparaîtront d’elles-mêmes, tout simplement – c’est rarement le cas. Il n’y a pas de place pour l’« attente prudente ». Si vous, ou une personne de votre entourage pensez au suicide, que vos idées suicidaires ne vous quittent pas, que vous avez envie de passer à l’acte, que vous planifiez comment le faire ou avez accès à des moyens pour mettre fin à vos jours, il vous faut de l’aide immédiatement! Appelez le 911, rendez-vous à l’urgence de l’hôpital le plus près ou dans une clinique de soins d’urgence, ou appelez une ligne d’écoute téléphonique ou un centre de crise. Vous pouvez joindre les Services de crises du Canada au 1-833-456-4566. L’Association canadienne pour la prévention du suicide tient un répertoire des lignes d’écoute téléphonique de partout au Canada https://suicideprevention.ca/Need-Help.

Où puis-je obtenir de l’aide psychologique? Si la situation n’est pas urgente, mais que vous ou la personne pour laquelle vous êtes inquiet êtes en détresse, il existe de l’aide. La recherche montre que les traitements psychologiques donnent des résultats chez les personnes qui souffrent d’un trouble de santé mentale et peuvent réduire ou faire disparaître les pensées suicidaires, ou empêcher un comportement suicidaire. Les associations de psychologues des provinces et des territoires offrent des services d’aiguillage, qui vous permettent de trouver un psychologue dans votre région https://cpa.ca/fr/public/unpsychologue/societesprovinciales/. Pour savoir à quoi vous attendre lorsque vous consultez un psychologue, rendez-vous à l’adresse suivante : https://cpa.ca/fr/public/.

Il existe d’autres possibilités pour obtenir de l’aide; vous pouvez, notamment, parler de vos préoccupations à votre médecin de famille, à une équipe de soins de santé primaire ou à un centre de santé communautaire. Certains fournisseurs de soins de santé primaire, comme les médecins de famille, peuvent être en mesure de vous offrir de l’aide directement ou de vous référer à un fournisseur de soins de santé ou à un programme qui se spécialise en santé mentale. Si la personne en crise est un étudiant, l’école ou l’université qu’il fréquente a peut-être parmi son personnel des intervenants en santé mentale. L’Association canadienne pour la santé mentale peut également être une source d’information et de soutien utile. Lorsque vous décidez d’aller chercher de l’aide psychologique, il est toujours sage de rechercher les services d’un fournisseur de soins de santé mentale membre d’une profession réglementée (comme un psychologue ou un psychiatre) pour vous assurer que le problème de santé mentale dont vous souffrez est bien évalué et correctement diagnostiqué. Les problèmes de santé mentale, les troubles mentaux, ainsi que leur traitement, ne sont pas tous les mêmes. Les fournisseurs de soins de santé n’ont pas tous l’expertise nécessaire pour évaluer et traiter un trouble mental. Pour vous assurer de recevoir les bons soins, il est essentiel que l’évaluation et le diagnostic soient précis.

Ressources supplémentaires

RESSOURCES CANADIENNES :

Commission de la santé mentale du Canada https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/what-we-do/prevention-du-suicide

Services aux autochtones Canada

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089278958/1576089333975

Anciens Combattants Canada

https://cpa.ca/fr/public/unpsychologue/societesprovinciales/

Société pour les troubles de l’humeur du Canada (STHC) http://www.troubleshumeur.ca/index.php/

Association canadienne pour la prévention du suicide (ACPS) http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/issues/suicide-prevention :

Vidéo : Let’s Talk about Suicide – http://vimeo.com/98177990

Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA) http://www.ccsmh.ca/en/projects/suicideAssessment.cfm

http://www.ccsmh.ca/en/booklet/index.cfm

Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

http://www.cmha.ca/fr/sante-mentale/comprendre-la-maladie-mentale/le-suicide/

The Canadian Mental Health Association (CMHA)

The Centre for Suicide Prevention

http://suicideinfo.ca/

RESSOURCES AMÉRICAINES :

Suicide Prevention Resource Center

http://www.sprc.org/

The American Association of Suicidology (AAS)

http://www.suicidology.org/home

The American Foundation for Suicide Prevention (AFSP)

http://afsp.org

American Psychological Association (APA)

http://www.apa.org/topics/suicide/index.aspx

U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)

http://www.samhsa.gov/prevention/suicide.aspx

RESSOURCES INTERNATIONALES

Association internationale pour la prévention du suicide (IAPS)

http://www.iasp.info/

Organisation mondiale de la santé (OMS) http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/fr/

Où puis-je obtenir plus d’information?

Associations provinciales de psychologues : https://cpa.ca/fr/public/unpsychologue/societesprovinciales/

Fondation de psychologie du Canada : http://www.psychologyfoundation.org

American Psychological Association (APA): http://www.apa.org/helpcenter

Pour savoir si une intervention psychologique peut vous aider, consultez un psychologue agréé. Les associations provinciales et territoriales, et certaines associations municipales offrent des services d’aiguillage. Pour connaître les noms et les coordonnées des associations provinciales et territoriales de psychologues, veuillez vous rendre à l’adresse https://cpa.ca/fr/public/unpsychologue/societesprovinciales/

Le présent feuillet d’information a été rédigé pour la Société canadienne de psychologie par la Dre Karen R. Cohen (Société canadienne de psychologie) et le Dr Marnin Heisel (Université Western).

Mars 2020

Votre opinion est importante! Si vous avez des questions ou des commentaires sur les fiches d’information de la série « La psychologie peut vous aider », veuillez communiquer avec nous : factsheets@cpa.ca

Société canadienne de psychologie

1101 promenade Prince of Wales, bureau #230

Ottawa, ON K2C 3Y4

Tél. : 613-237-2144

Numéro sans frais (au Canada) : 1-888-472-0657

[i] http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/hlth66a-fra.htm

[ii] http://www.med.uottawa.ca/sim/data/Suicide_e.htm, http://www.apa.org/monitor/2012/12/suicide.aspx

[iii] http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lcd-pcd97/table1-fra.php

[v] Shneidman, E. S. (1993). Suicide as psychache (commentary). The Journal of Nervous and Mental Disease, 181(3), 145-147.

[vi] http://suicideprevention.ca/understanding/why-do-people-suicide/

[vii] Bertolote JM, Fleischmann A, De Leo D et Wasserman D. (2004) Psychiatric diagnoses and suicide: revisiting the evidence. Crisis, 25(4), 147-155.

[viii] Kaplan, M.S., McFarland, B. H., Huguet, M.S. et Newsom, J.T. (2007). Physical Illness, Functional Limitations, and Suicide Risk: A Population-Based Study. American Journal of Orthopsychiatry, 77(1), 56-60.

[ix] http://depts.washington.edu/mhreport/facts_suicide.php

[x] Pour en savoir plus sur la prévention du suicide et pour apprendre comment parler du suicide, rendez-vous sur le site Web suivant : https://www.helpguide.org/home-pages/suicide-prevention.htm.

Konrad Czechowski

Konrad Czechowski

Angelisa Hatfield has been sitting still for an entire hour. She’s on a Zoom call, and stuck outside on her boyfriend’s porch – the result of having a hole in her own room repaired while she temporarily resides five minutes away. I get the sense that sitting in one place for something like a Zoom call is atypical for Angelisa, who is always on the move.

Angelisa Hatfield has been sitting still for an entire hour. She’s on a Zoom call, and stuck outside on her boyfriend’s porch – the result of having a hole in her own room repaired while she temporarily resides five minutes away. I get the sense that sitting in one place for something like a Zoom call is atypical for Angelisa, who is always on the move.

Melissa Mueller is a fighter. Figuratively speaking, that is, in that she’s determined and focused. In Grade 10, a friend mentioned in passing that she was able to talk to Melissa about her problems without fear of everyone else finding out. She decided at that moment, in Grade TEN, she would become a psychologist. Two years later, her Grade 12 math teacher told her she’d never get better marks than 70s. She determined then and there that her goal would be to obtain a PhD. She’s currently a few steps away from obtaining a PhD in psychology.

Melissa Mueller is a fighter. Figuratively speaking, that is, in that she’s determined and focused. In Grade 10, a friend mentioned in passing that she was able to talk to Melissa about her problems without fear of everyone else finding out. She decided at that moment, in Grade TEN, she would become a psychologist. Two years later, her Grade 12 math teacher told her she’d never get better marks than 70s. She determined then and there that her goal would be to obtain a PhD. She’s currently a few steps away from obtaining a PhD in psychology.

Nicole is very much connected to her Polish heritage. She still speaks Polish, although she says it’s getting a little rusty and she needs to keep it up so as not to lose it. She has deep connections with the Polish community in Calgary, and at the University of Calgary where she studies. And she’s actually been to Poland, traveling there with friends as part of a Polish folk dancing group. She was part of that group until her third year of university, when she found her specific passion, and quit to focus on her studies.

Nicole is very much connected to her Polish heritage. She still speaks Polish, although she says it’s getting a little rusty and she needs to keep it up so as not to lose it. She has deep connections with the Polish community in Calgary, and at the University of Calgary where she studies. And she’s actually been to Poland, traveling there with friends as part of a Polish folk dancing group. She was part of that group until her third year of university, when she found her specific passion, and quit to focus on her studies.