Les femmes et la science

Le thème du Mois de la psychologie de 2025 est « Les femmes et la science ». Ce mois-ci, nous mettrons en lumière le travail de 34 scientifiques remarquables, avec notamment huit nouveaux balados et profils. Le Mois de la psychologie de 2025 suivra des scientifiques tout au long de leur parcours, des études jusqu’à la retraite, et nous emmènera de la Colombie-Britannique à l’Île-du-Prince-Édouard, et du pôle Nord à l’espace extra-atmosphérique.

Liisa Galea

La Dre Liisa Galea est responsable scientifique du programme CAMH (Centre de toxicomanie et de santé mentale) womenmind™. Il s’agit d’une communauté de philanthropes, de leaders d’opinion et de scientifiques qui se consacrent à la lutte contre les disparités entre les sexes dans le domaine des sciences et à mettre les besoins et les expériences uniques des femmes au premier plan de la recherche sur la santé mentale.

Womenmind™ Liisa Galea

« L’agent de location sait comment *accepter* une réservation, mais il ignore comment garantir que la voiture sera bien réservée, ce qui est la partie la plus importante du processus. » [traduction]

- Seinfeld, ‘The Alternate Side’, 1991

Les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis ont introduit en 1993 une politique* en vertu de laquelle les propositions de recherche impliquant des sujets humains dans le cadre d’essais cliniques doivent prévoir l’inclusion de femmes, de membres de minorités et d’enfants dans la recherche proposée. C’est donc précisément ce qu’ont fait les scientifiques qui ont demandé des subventions de recherche. Ils ont inclus les femmes, les membres de minorités et les enfants dans leurs études. Mais à quelle fin?

Il est facile d’inclure les femmes, les membres de minorités et les personnes de la diversité de genre, mais si l’on ne cherche pas à savoir si cela affecte différemment les résultats chez ces personnes, on ne fait que la moitié du travail – et l’on passe à côté de ce qui fait l’importance de l’inclusion. Or, depuis l’introduction de cette politique, très peu de recherches ont fait cette distinction.

*Il convient de souligner qu’il est très difficile, à l’heure actuelle, de déterminer exactement quand les NIH ont institué cette politique, ou quels en ont été les résultats, étant donné que la nouvelle administration présidentielle américaine a expurgé ses sites Web et ses ressources de tout langage faisant référence aux « minorités » (minorities), à la « disparité » (disparity), aux « préjugés » (bias), et même aux « femmes » (women).

La Dre Liisa Galea dirige le Women’s Health Research Cluster au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Elle est la rédactrice en chef principale de Frontiers in Neuroendocrinology, la présidente sortante de l’Organization for the Study of Sex Differences et la co-vice-présidente de la Canadian Organization for Gender and Sex Research. Elle est également la responsable scientifique de l’initiative womenmind™ du CAMH et une inconditionnelle de Seinfeld.

« J’ai grandi à une époque où je devais porter une jupe à l’école parce que j’étais une fille. Je suis très reconnaissante à mes parents de m’avoir dit que j’étais intelligente et que je pouvais faire tout ce que je voulais... sauf peut-être devenir pape! On m’a dit que j’étais différente parce que j’étais une fille, mais cela ne me dérangeait pas – j’étais simplement curieuse de comprendre pourquoi les gens pensaient ainsi. Lorsque je suis entrée à l’université, je me suis intéressée de près à la question des cerveaux féminins et masculins et j’ai voulu en savoir plus sur les différences entre les deux et sur ce que cela pouvait représenter pour notre santé ».

womenmind™ est une communauté de philanthropes, de leaders éclairées et de scientifiques qui se consacrent à la lutte contre les disparités entre les sexes dans le domaine scientifique, et qui cherchent à placer les besoins et le vécu propres aux femmes au premier plan de la recherche en santé mentale. La Dre Galea et la Dre Daisy Singla, une psychologue clinicienne spécialisée en santé mentale périnatale, sont les scientifiques qui, au sein de womenmind™, effectuent une grande partie de ce travail important.

Les disparités entre les sexes dans les soins de santé sont réelles et elles sont considérables, en particulier dans le domaine de la santé mentale. Les diagnostics de problèmes de santé mentale peuvent prendre jusqu’à deux ans de plus pour être établis lorsqu’il s’agit de femmes, comparativement aux hommes. Dans la sphère publique, on a l’impression que les hommes ne parlent pas autant de leurs émotions que les femmes et qu’ils sont moins enclins à chercher de l’aide quand ils éprouvent des problèmes psychologiques. Malgré cela, si l’on considère uniquement les troubles mentaux, le retard dans l’établissement d’un diagnostic est encore de plus de deux ans dans le cas des femmes. Ce retard peut interférer avec les plans de traitement – si les symptômes donnent lieu à un mauvais diagnostic ou sont ignorés, le traitement requis n’est pas dispensé; or, nous savons tous que des interventions précoces permettent d’obtenir de meilleurs résultats cliniques.

Une étude réalisée par le Forum économique mondial a montré que, à l’échelle mondiale, les femmes passent 25 % de plus de leur vie en mauvaise santé que les hommes. La Dre Galea pense que cela est dû en partie au fait que les sciences de la santé sont depuis toujours dominées par des hommes qui étudient les hommes.

« En ce qui concerne la santé mentale en particulier, de nombreuses raisons expliquent les retards de diagnostic, mais je crois que l’une des raisons principales est que la plupart de nos connaissances médicales – y compris les symptômes figurant sur les listes de diagnostic – sont basées sur l’expérience des hommes. À tel point que nous qualifions souvent les symptômes des troubles mentaux chez les femmes d’« atypiques ». Nous utilisons beaucoup le terme « atypique » dans le contexte de la neurodiversité – autisme, TDAH, etc. De plus, le nombre d’hommes chez qui ces problèmes de santé sont diagnostiqués est plus élevé. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à recevoir un diagnostic de dépression, mais le terme « atypique » est également appliqué à la dépression chez les femmes. Si deux fois plus de femmes que d’hommes sont déclarées dépressives, en quoi leurs symptômes sont-ils « atypiques »? Selon moi, c’est parce que nos échelles ont été développées il y a longtemps, en tenant compte des résultats obtenus chez les hommes et de ce que vivent les hommes.

En conséquence, les prestataires de soins de santé n’acquièrent pas suffisamment de connaissances sur les disparités entre les sexes et les genres dans les manifestations et les symptômes de la maladie. Cela a de réelles conséquences pour les femmes dans le système de santé, mais aussi pour les organismes de financement. Chercheuse dans ce domaine depuis 28 ans, le Dr Galea reçoit de nombreux commentaires de la part de rédacteurs en chef et d’organismes de financement disant que *ce [sujet centré sur les femmes]* n’est pas un sujet très important à étudier parce qu’il ne concerne « qu’un sous-ensemble de la population. »

La Dre Galea et son équipe ont effectué une revue de la documentation, en se limitant aux études hommes/femmes en neurosciences et en psychiatrie. 68 % des études utilisaient des participants masculins et féminins, mais seulement 5 % d’entre elles cherchaient à déterminer si le sexe avait une incidence. Comme le dit la Dre Galea, « il peut y avoir deux femmes et huit hommes dans le groupe témoin, mais l’inverse dans le groupe de traitement, et il est impossible d’effectuer une analyse adéquate parce que la taille de l’échantillon n’est pas suffisante pour voir si cela a eu un impact. »

27 % des études portaient uniquement sur les hommes et 3 % uniquement sur les femmes. L’équipe de la Dre Galea a ensuite examiné les subventions canadiennes, ce qui a conduit à des pourcentages similaires. En 2023, la recherche sur la santé mentale des femmes représentait moins de 1 % du financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le principal organisme fédéral responsable du financement de la recherche en santé et en médecine au Canada.

Le financement de la recherche est malheureusement une question brûlante en ce moment, car le nouveau gouvernement américain tente d’interrompre le financement des NIH pour tout ce qui lui semble associé au « wokisme ». Cela a eu un impact sur de nombreux collègues de la Dre Galea et sur le travail qu’ils effectuent, d’autant plus que les coupes semblent avoir été décidées de la manière la plus préjudiciable et la moins rationnelle qui soit. La nouvelle administration a cherché les mots-clés qu’elle n’aimait pas et a interrompu le financement de tout ce qui contenait des mots tels que « bias » (parti pris), « diversity » (diversité) ou « environment » (environnement). Les mots « trans » (trans), « non-binary » (non-binaire), « female » (féminin) et « woman » (femme) ont également été ciblés.

Cela pourrait entraîner la fin d’études portant sur des sujets tels que le microbiome intestinal, dont l’une des mesures est la diversité alpha et la diversité bêta, c’est-à-dire la variété de bactéries qui vivent dans l’intestin humain. Des études dans le domaine de l’électricité utilisant des tubes à vide qui requièrent un courant appelé « bias » (polarisation). Et des études portant sur la santé des femmes. La Dre Galea estime que cette situation est encore plus dangereuse qu’il n’y paraît, car cesser d’étudier la santé des femmes a également des répercussions sur les hommes. Elle donne l’exemple suivant :

« Le lazaroïde est un médicament qui a été découvert pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Il faisait des miracles pour les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC). Il a d’abord été découvert en phase préclinique, sur des souris et des rats, avant de faire l’objet d’essais cliniques randomisés à double insu, notre étalon de référence. Il s’avère que la plupart des travaux effectués en phase préclinique l’ont été chez des hommes. Le premier essai clinique a été réalisé sur des hommes, car les hommes sont plus susceptibles d’être victimes d’un AVC plus tôt dans leur vie (mais les femmes sont plus nombreuses à subir un AVC plus tard dans leur vie). Le médicament a échoué aux essais cliniques de phase 3, qui comprenaient des femmes, et il n’a pas été mis sur le marché. Cela a entraîné la faillite de l’entreprise pharmaceutique. Mais des analyses secondaires ont révélé que les lazaroïdes font des merveilles chez les hommes, mais pas chez les femmes. En fait, chez les femmes, ils auraient pu aggraver les choses. Mais il s’agit d’un médicament qui n’est plus sur le marché et qui pourrait faire des merveilles pour la santé des hommes! N’est-il pas dans notre intérêt collectif de découvrir les médicaments qui fonctionnent le mieux dans les différentes populations? »

Ce bouleversement pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l’avenir de la santé des femmes, un domaine qui connaît déjà des problèmes graves. Pensons à la ménopause. C’est une réalité qui touchera 50 % de la population. Pourtant, 0,5 % de toutes les études en neurosciences, et dans le domaine de la santé du cerveau en général, portent sur la ménopause. Les médecins reçoivent environ de une à trois heures de formation sur la ménopause et ses effets sur la santé.

Lorsque les femmes atteignent la ménopause et ont des problèmes importants, elles sont envoyées chez des spécialistes, les gynécologues. Mais seulement 38 % des programmes de gynécologie (aux États-Unis) couvrent le sujet. Ainsi, plus de la moitié des femmes qui sont dirigées vers des spécialistes pour ce genre de problème se retrouvent face à une personne qui n’a pas été formée dans ce domaine et qui n’a probablement appris que très peu de choses sur le sujet.

Comme le dit la Dre Galea, « chacune doit devenir sa propre spécialiste, mais il nous faut des recherches approfondies pour savoir ce que nous pouvons faire pour atténuer nos symptômes. Laura Gravelsin (l’une de mes chercheuses postdoctorales) et moi-même venons de faire accepter un article intitulé ‘One Size Does Not Fit All: Type of Menopause and Hormone Therapy Differentially Influence Brain Health’, car il existe de nombreuses hormonothérapies et de nombreuses ménopauses, et nous devons déterminer celle qui nous convient le mieux. »

Les scientifiques qui étudient les questions relatives aux femmes ne sont pas tous des femmes, et toutes les femmes ne sont pas spécialisées dans cette problématique. Mais avoir plus de filles qui s’orientent vers les disciplines scientifiques et qui sont soutenues tout au long de leur parcours ne peut pas faire de mal. C’est un autre des objectifs de womenmind™. La Dre Galea souligne le fait qu’il y a plus de femmes psychologues et médecins que d’hommes. Pourtant, au rang de doyen, de directeur ou de superviseur, la proportion de femmes diminue constamment au fur et à mesure que l’on monte les échelons, par rapport à celle des hommes.

« Les filles s’intéressent très tôt à tous les domaines scientifiques, dit-elle, mais à mesure que le temps passe et que nous évoluons dans notre carrière, cette disparité commence à se faire sentir. Au niveau universitaire, on voit plus de femmes et de filles en sciences, mais l’écart se creuse au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie, au niveau des études supérieures puis au niveau des professeurs adjoints. »

Dans cette optique, womenmind™ dispose d’un solide programme de mentorat pour toutes les femmes et les scientifiques issus de la diversité de genre, qui a donné des résultats remarquables. Environ 60 % des femmes et des membres de la diversité de genre scientifiques qui travaillent au CAMH ont participé au programme de mentorat, et le taux d’approbation est stupéfiant : toutes les personnes qui ont participé au programme de mentorat ont dit qu’elles le recommanderaient et qu’elles souhaitaient qu’il se poursuive.

Et il se poursuivra, grâce à la passion et à la détermination de jeunes scientifiques et de vétérans comme la Dre Galea. En plus de womenmind™, elle a son propre laboratoire qui étudie l’influence des hormones (principalement les œstrogènes) sur le cerveau. Ses travaux se focalisent sur les troubles psychiatriques liés au stress, tels que la dépression, ainsi que sur la maladie d’Alzheimer. La Dre Galea dirige également le Women’s Health Research Cluster, un réseau de scientifiques qui s’intéressent à l’application des connaissances et dont les activités semblent très amusantes! Le réseau vient de tenir un événement à Toronto appelé « Galentine’s Day : Love your brain » qui visait à sensibiliser les filles, les femmes et toutes les personnes qui s’identifient comme telles à l’effet des changements hormonaux, comme la puberté et la ménopause, sur le cerveau.

Le vécu des femmes et des jeunes filles qui connaissent des changements hormonaux est varié et diversifié. Le chemin qui conduit à l’adolescence, ou à la ménopause, est rarement linéaire. Rien dans la vie n’est linéaire! Même le parcours de la Dre Galea qui l’a amenée à faire son travail actuel (et à rejoindre la communauté d’adeptes de Parks and Rec) a connu de nombreux rebondissements.

“« J’ai commencé par le génie, et j’ai suivi le cours de psychologie 101 avec Susan Lederman, dit-elle. Elle se consacre au domaine de la perception. Elle a déclaré : ‘Je suis la première Canadienne, la première femme et la première psychologue à être invitée à participer à un groupe d’experts de la NASA’. Elle avait été invitée parce que les astronautes se plaignaient de ne rien sentir à travers leurs gants lorsqu’ils effectuaient une sortie dans l’espace. J’ai été séduite. Je me suis dit : « C’est vraiment intéressant, c’est ce que je veux apprendre ». Ce n’est pas du tout ce que j’ai fini par faire, mais le résultat a été que j’ai suivi davantage de cours de psychologie. J’ai fini par étudier le cerveau des femmes et je vais continuer à le faire!

Quelqu’un doit le faire. Et quelqu’un d’autre doit absolument soutenir les personnes qui le font en faisant de cette mission une priorité afin qu’elles puissent continuer à le faire.

Madeline Springle is a second-year Ph.D. student at the University of Calgary, who is winning awards for her ability to mobilize knowledge. Specifically, she is taking the research she has done into one-way video interviews, and using it to help people who might use this knowledge to better prepare for their own job search.

As we close out Psychology Month, we wanted to highlight knowledge translation (explaining the science for a more general audience) and knowledge mobilization (putting new findings into practice such that they help those they were designed to help) because without those, science exists in a vacuum!

Cette semaine, dans le cadre du Mois de la psychologie dont le thème, cette année, est « Les femmes et la science », nous présentons Sophie Bergeron, Ph. D., qui détient une Chaire de recherche du Canada sur les relations intimes et le bien-être sexuel au Département de psychologie de l’Université de Montréal, où elle dirige également le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), l’Équipe SCOUP Sexualité et Couple, et le Laboratoire d’étude de la santé sexuelle. Ses travaux portent sur les déterminants psychosociaux de la santé sexuelle des individus et des couples ainsi que sur le traitement des dysfonctions sexuelles.

There has always been a stereotype that women are “more emotional” than men, and even that they are “too emotional” for leadership roles. Dr. Winny Shen joins Mind Full to discuss the results of her study which suggest that not only is that stereotype untrue, the exact opposite might actually be the case.

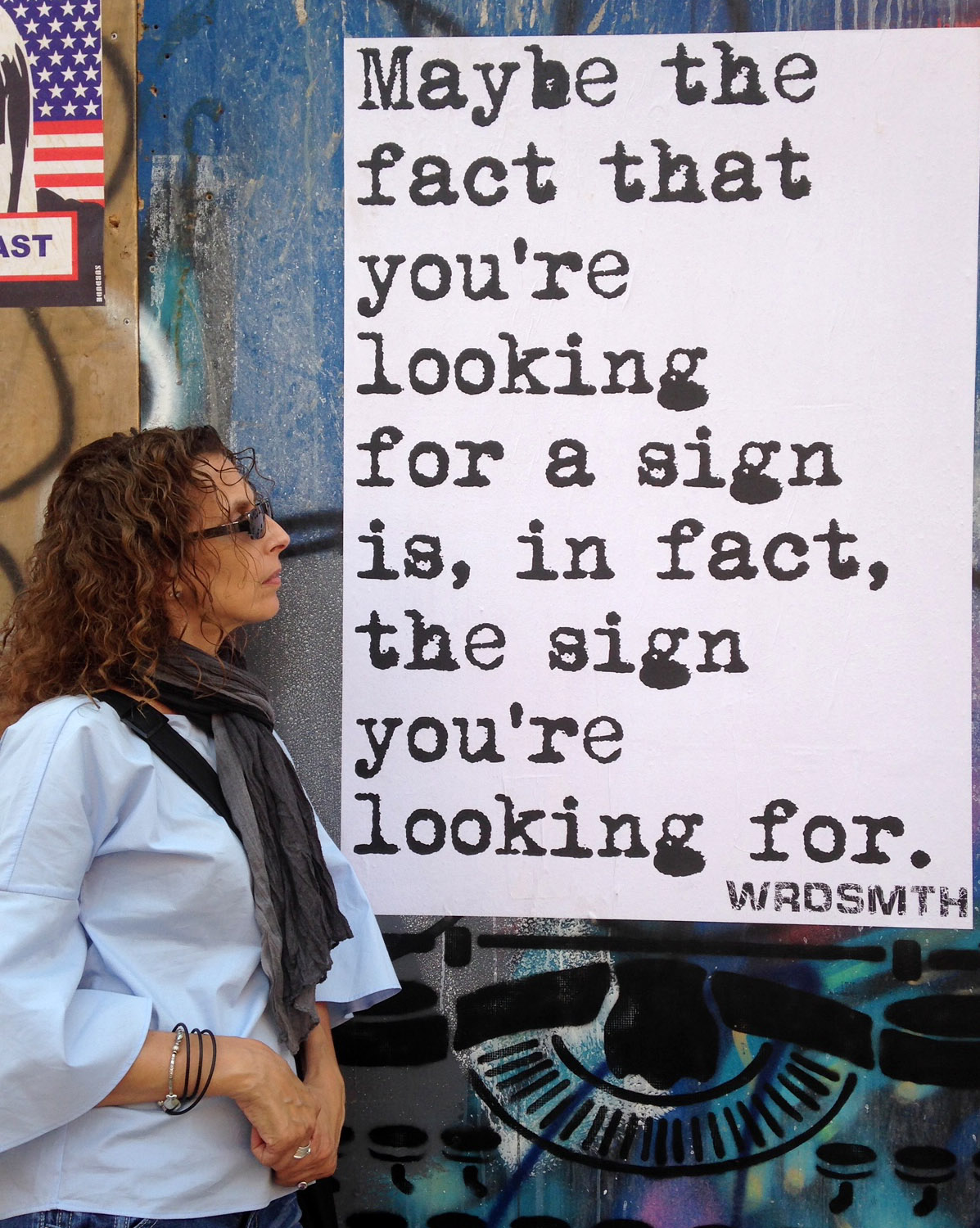

Laura Thomas – photo par Erik McRitchie

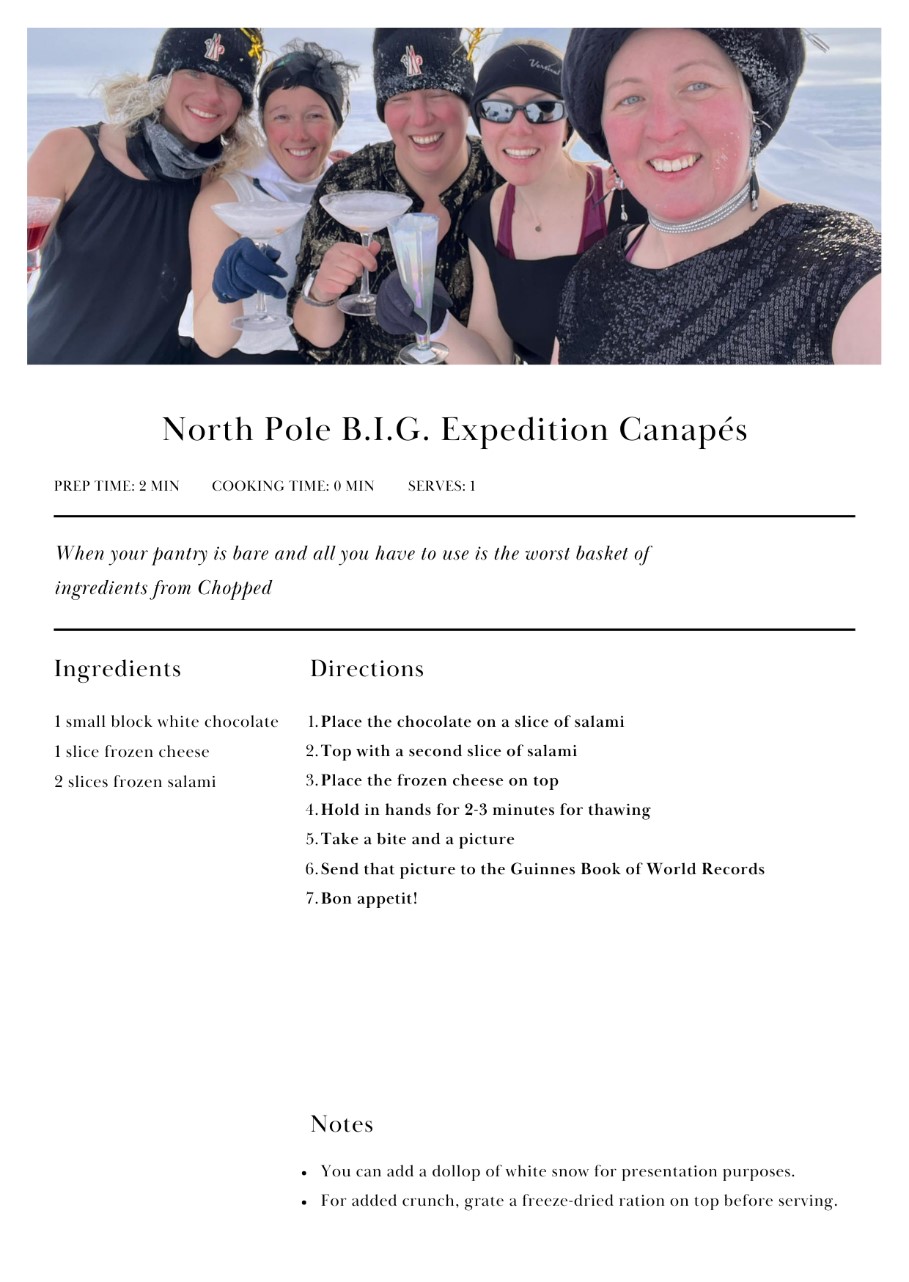

Photo de B.I.G. au pôle Nord par Edel Kieran

La formation des astronautes pour les vols spatiaux nécessite une équipe importante, y compris des psychologues qui peuvent aider à les préparer à la proximité et à l’isolement pendant de longues périodes. Laura Thomas n’est pas seulement une de ces psychologues, elle a aussi connu des rapprochements et un isolement similaires avec des expéditions exclusivement féminines dans des endroits comme le pôle Nord.

Nous lançons le Mois de la psychologie 2025 : les femmes en sciences avec un regard sur le travail de Laura, ses voyages et les exigences pour établir un record du monde Guinness!

Je suis souvent émerveillé par les personnes que j’interviewe, dont beaucoup sont remarquablement accomplies et font un travail important pour le monde. Parfois, je suis même un peu envieux, car j’aurais aimé participer à certains de leurs projets. J’ai confié cela à Laura Thomas vers la fin de notre réunion Zoom, mais je lui ai dit qu’elle était une exception. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas en admiration devant tout ce qu’elle fait – je le suis assurément. Mais je ne suis pas du tout envieux. J’aurais aimé participer au cocktail le plus septentrional du monde (faites défiler vers le bas pour découvrir la recette des canapés). Mais très peu de choses sur Terre auraient pu me convaincre de me joindre au groupe d’intrépides qui ont skié, campé et bravé les glaces en mouvement du pôle Nord pendant des jours afin de m’y rendre.

Laura Thomas, quant à elle, était impatiente de le faire. En 2016, elle était psychologue-conseil au Royaume-Uni et adepte du tourisme d’aventure. Elle a commencé à s’intéresser aux environnements extrêmes et a assisté à une conférence de l’exploratrice britannique Felicity Aston, MBE. Elles ont bavardé et, peu de temps après, Laura l’a rejointe pour effectuer un voyage de trekking en Éthiopie. Quelques années plus tard, elle se dirigeait vers le pôle Nord, vivait à Calgary et donnait une toute nouvelle orientation à sa carrière.

Faire un trek jusqu’au pôle Nord apparaît comme un long périple... parce que c’est le cas. Pensez-y : la distance qui sépare le pôle magnétique nord actuel de la base militaire d’Alert, au Nunavut – le lieu habité le plus au nord de la planète – est d’un peu plus de 800 km. La distance entre la Terre et la Station spatiale internationale n’est que de 400 km.

Vous arrive-t-il de regarder la SSI lorsqu’elle passe au-dessus de votre tête et de vous demander ce que font les astronautes? Un peu de recherche, on le suppose, et beaucoup de cuisine lyophilisée? Une forme d’exercice qui ressemble à la scène de 2001, L’Odyssée de l’espace? En tant que Canadiens, nous savons que certains d’entre eux répètent des airs de David Bowie à la guitare, car il est impossible que Chris Hadfield ait pu accomplir cette performance sans s’exercer.

Laura sait ce que font les astronautes. Ou, du moins, ce qu’ils pourraient faire. Et comment ils peuvent le faire, compte tenu des longs mois d’isolement, de l’intimité imposée par la promiscuité et des changements physiques que l’on subit dans ces conditions. Laura étudie les gens, et leur comportement, dans un isolement extrême.

Laura est la cofondatrice de PARSEC Space, une nouvelle entreprise qui a pour but de former les exploitants d’engins spatiaux commerciaux. Elle travaille aux côtés de scientifiques, de pilotes et d’ingénieurs de la NASA, de l’ESA et de l’armée pour sélectionner, former et préparer la prochaine génération d’astronautes. Il ne s’agira pas nécessairement de voyageurs de l’espace qui rejoindront l’ISS. Il existe de nombreux autres projets d’exploration spatiale.

« Plutôt que sur le tourisme spatial en tant que tel, nous nous concentrons principalement sur la recherche et les spécialistes de charge utile, m’explique Laura. Des personnes qui vont proposer leur expertise dans le cadre de divers projets et recherches menés dans l’espace. Le problème avec les astronautes des agences gouvernementales, c’est qu’il faut énormément de temps et d’argent pour les former. Et ce sont des généralistes. Ils ne sont pas nécessairement des experts des types de technologies qu’ils testent ou des expériences qu’ils mènent dans l’espace. Dans le futur, il y aura beaucoup plus de recherche spatiale. »

Les entreprises pharmaceutiques, par exemple, aimeraient tester de nouveaux médicaments dans l’espace. Les éléments réagissent différemment dans l’espace en raison des conditions qui y règnent. En micropesanteur, les bactéries se développent différemment. L’observation de la croissance des organismes en l’absence de gravité pourrait être très utile. Les entreprises manufacturières ont également tendance à vouloir tester leurs produits et leurs systèmes dans l’espace. La NASA envisage de construire une base permanente sur la lune, qui comporterait sans aucun doute un important centre de recherche.

Lorsque cela se produira, PARSEC sera là pour former les astronautes qui s’y rendront, et Laura évaluera la forme mentale des participants et préparera ceux-ci à affronter les rigueurs d’un voyage dans l’espace.

« Les qualités recherchées chez les astronautes ont quelque peu évolué au fil des ans. C’est ce que nous appelons le “new Right stuff”, les nouvelles qualités. Auparavant, les missions étaient relativement courtes; il fallait donc des personnes possédant les compétences techniques nécessaires pour mener à bien le travail à accomplir. Mais si l’on veut que les gens survivent et se développent dans l’espace à long terme, avec un tel niveau d’isolement et de confinement, il faut se demander comment ils font pour s’adapter. Il faut comprendre leur résilience innée, leur capacité à faire face à différents types d’agents stressants, leur capacité à s’entendre avec les autres, leur capacité à fonctionner en équipe. Le côté “plus doux”, les traits de personnalité, deviennent beaucoup plus importants. »

Laura ne peut pas aller dans l’espace pour observer les gens et les guider dans cet environnement précis, du moins pas encore, donc elle devra se contenter d’environnements analogues sur Terre (ceux qui présentent le plus de similitudes avec les conditions qui règnent dans l’espace). Des systèmes de grottes souterraines, des jungles et des montagnes isolées et, bien sûr, les régions polaires. Laura, par exemple, était la psychologue de l’équipage lors d’une mission en conditions analogues, dans le désert de Mojave, où les participantes étaient isolées pendant 10 jours.

« C’était vraiment intéressant, nous étions dans un habitat qui était en fait une série de capsules. Huit femmes seules, isolées dans le désert de Mojave et vivant comme des astronautes. Nous avions une médecin de vol, une ingénieure mécanicienne, une commandante d’équipage. Notre routine quotidienne comportait des exercices et des activités que nous aurions à faire en tant qu’astronautes. »

Sur place, Laura a observé et aidé ses coéquipières afin de s’assurer que tout le monde gérait bien la situation, en déterminant les meilleures interventions possibles et adaptations à apporter dans ce contexte. Il s’agissait du premier projet en conditions analogues à être entièrement féminin, ce qui a attiré des scientifiques du monde entier. Les membres de l’équipage venaient de Jordanie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et d’ailleurs. Le projet a permis à Laura d’approfondir ses recherches sur la salutogenèse dans des environnements analogues. La salutogenèse est une approche qui met l’accent sur les facteurs qui favorisent la santé et le bien-être, et produisent des effets positifs sur les individus.

De nombreuses personnes vivent des expériences très positives dans ce type d’environnement. Souvent, les astronautes qui vont dans l’espace peuvent regarder la Terre à travers les fenêtres de la coupole d’observation, ce qui peut créer une profonde connexion avec le transcendant. Ils reviennent sur Terre avec une vision différente de la beauté et de la fragilité de la planète et éprouvent une plus grande compassion pour l’humanité. C’est ce qu’on appelle « l’effet de vue d’ensemble », qui dure bien plus longtemps que le moment où l’astronaute regarde par le hublot de son vaisseau spatial. Des états extrêmes d’émerveillement et de connexion au transcendant ont également été observés dans le cadre de missions en conditions analogues menées sur terre.

« De loin, on peut voir que la Terre est composée de masses terrestres et d’eau. On ne peut pas dire où commence la frontière d’un pays et où s’arrête celle d’un autre. Cela nous convainc que nous participons tous à la même chose. »

Des études ont également fait état d’une plus grande confiance en sa force personnelle, d’une meilleure résistance au stress et d’une amélioration de la santé physique à long terme. Parfois, plus la situation est stressante pour les participants, plus la transformation de leur psychisme est profonde. Laura explique que c’est comme s’il y avait un seuil de stress à atteindre pour que les effets positifs se fassent sentir.

Il est difficile d’imaginer une expédition plus stressante qu’une expédition au pôle Nord. En 2024, Laura et ses camarades d’exploration, toutes des femmes, sont parties prélever des échantillons de glace, de neige et d’eau à l’emplacement du pôle magnétique nord de 1996. L’expédition B.I.G. (Before It’s Gone) était prévue depuis 2020, mais les retards causés par la COVID et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont obligé certains membres de l’équipe à se retirer et Laura a pu prendre la relève.

L’équipe, dirigée par l’exploratrice britannique Felicity Aston, MBE, s’est exercée au ski de fond en Norvège et en Islande pendant des semaines. Les coéquipières d’expédition se sont ensuite rendues en avion à Iqaluit, puis à Resolute Bay et enfin à Isachsen, une station météorologique abandonnée datant des années 1970, qui était la piste d’atterrissage la plus proche du pôle magnétique. Chacun des vols reliant ces destinations a été retardé par des conditions météorologiques défavorables, ce qui a écourté la durée du voyage. Chaussées de skis, tirant leur équipement dans leurs traîneaux, elles se sont dirigées vers le pôle.

Il y a eu d’autres retards en cours de route. Le mauvais temps les a bloquées dans leurs tentes pendant près de trois jours. Bien que physiquement épuisées et gravement déshydratées, elles ont dû continuer à avancer pour éviter l’arrivée d’une tempête. L’équipe était toujours à l’affût, à la fois de la glace en mouvement et des ours blancs.

« C’est toute une expérience, mais c’est difficile, me confie Laura. Tout le monde vous dira que ces environnements sont difficiles. Il faut avoir le bon équipement, mais même là, c’est dur. En fait, vous êtes dans un endroit où tout s’acharne à vous tuer. Le froid, la glace de mer, et même les ours blancs. Lorsque nous sommes arrivés à Resolute Bay, les habitants nous ont dit que c’était la saison des amours des ours blancs et que nous allions certainement en rencontrer. »

Sur le chemin, l’équipe a recueilli des données. Celles-ci ont révélé que toutes sortes de microplastiques se retrouvent dans la glace du pôle Nord, de même que des métaux lourds comme le plomb et, surtout, du carbone noir. Le carbone noir est généré par les voitures, les installations industrielles et les incendies de forêt. Sa présence dans la glace arctique est assez préoccupante : les petites particules noires qui le composent font fondre la glace plus rapidement qu’elle ne le fait déjà, ce qui accélère les effets des changements climatiques.

Laura a également recueilli des données pour son projet sur la salutogenèse, lui permettant d’en apprendre davantage sur la façon dont les gens réagissent lorsqu’ils sont poussés à de tels extrêmes. Malheureusement, elles n’ont pas réussi à atteindre le pôle magnétique nord, en raison des retards dus aux conditions météorologiques et de la durée écourtée du voyage. Mais elles se sont arrêtées pour établir un record Guinness!

Le processus entourant les records du monde, du moins celui établi par Guinness, est assez amusant. Il faut prendre contact directement avec l’organisation des records Guinness à l’avance et lui faire part de son intention de battre un précédent record du monde ou d’en établir un nouveau (Salut, Guinness, c’est moi! Je prévois organiser le plus grand atelier de fabrication de peluches du monde, est-ce que mon projet pourrait être pris en considération?) Ensuite, il y a des critères précis à remplir pour pouvoir revendiquer ce record.

Et c’est ainsi que l’équipe de l’expédition B.I.G., en plus de son équipement scientifique et de son équipement de survie, a transporté jusqu’au pôle Nord des verres à cocktail, des robes de cocktail et un appareil pour faire jouer de la musique. L’un des commanditaires du voyage était une société de boissons alcoolisées (Axia Spirit), et l’événement était un clin d’œil à cette société. Mais selon l’organisation des records Guinness, il n’y a pas de cocktail sans musique, table, tenue de cocktail et canapés.

Son esprit d’aventure, sa quête de connaissances et d’expériences et sa détermination ont fait de Laura Thomas la candidate idéale pour une expédition à ski au pôle Nord. Mon affection pour le confort, ma condition physique moyenne et mon penchant pour la variété en matière culinaire ont fait de moi la personne idéale pour rester à la maison et écrire sur son expédition. Et c’est amusant d’écrire sur une « psychologue de l’espace ». Il y a quelques années, il n’y en avait peut-être qu’une poignée sur Terre. Aujourd’hui, alors que l’espace s’ouvre, il est possible de faire appel à un large éventail d’experts pour garantir la sécurité et l’efficacité de ces nouvelles missions spatiales.

La formation de psychologue de Laura et sa passion pour la recherche lui ont été très utiles sur Terre. Elle travaille sur des projets qui mettent en lumière certains des problèmes les plus graves du monde. Et ce sont ces qualités et ces qualifications qui serviront la prochaine génération d’explorateurs. Ceux qui se dirigeront vers les régions les plus inexplorées de notre monde – celles qui se trouvent au-delà de notre monde. Ils pourront réussir grâce à une équipe d’experts dévoués qui les aideront dans leur travail, et à Laura qui les aidera dans leur tête. Qui de mieux qu’une personne possédant ce type d’expérience pour accomplir d’aussi grandes choses?

Jessica Strong

Nous prévoyons tous vieillir. Alors pourquoi si peu d’entre nous sont attirés par le fait de travailler avec des personnes âgées? La Dre Jessica Strong est spécialiste en gérontopsychologie au département de psychologie de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle nous parle de la réserve cognitive, lutte contre l’âgisme et explique comment sa passion pour la musique l’a amenée à poursuivre son parcours professionnel actuel.

« You see the hood's been good to me, ever since I was a lowercase g. But now I’m a Big G. »

Traduction libre : « Tu vois, le hood a été bon pour moi, quand j’étais un “g minuscule”. Mais maintenant, je suis un “g majuscule”, je suis Big. »

- Montell Jordan

Dans son énorme succès de 1995, This Is How We Do It, Montell Jordan fait la distinction entre un « g minuscule » et un « g majuscule ». Dans son cas, il fait référence au fait qu’étant enfant, il a compris et incarné l’état de « gangster », avant de devenir adulte et d’accéder au statut de gangster professionnel respectable en lançant un premier titre d’une popularité phénoménale.

Tout comme pour Montell Jordan, c’est la musique qui a conduit la Dre Jessica Strong à sa carrière, une carrière où elle fait elle aussi la distinction entre les « g minuscules » et les « g majuscules ». Les « g majuscules » sont les spécialités des experts : gériatrie, gérontologie et gérontopsychologie, la spécialité de la Dre Strong. Le « g minuscule » fait référence aux compétences mineures que tout le monde doit posséder. Les travailleurs sociaux, les médecins de famille, les préposées aux bénéficiaires dans les résidences pour personnes âgées, les aidants naturels ou les travailleuses du secteur de la vente au détail. Tous ceux et celles qui ont affaire à une population âgée dans leur vie quotidienne. La Dre Strong confie :

« J’ai beaucoup d’étudiants qui ne sont pas nécessairement intéressés par la gérotonpsychologie (un “g majuscule”), mais nous travaillons au développement de cette main-d’œuvre “g minuscule”, qui ne travaille pas exclusivement avec des personnes âgées. Il peut s’agir d’un psychologue généraliste, mais qui possède les compétences nécessaires pour travailler avec les personnes âgées. Ces personnes comprennent les enjeux relatifs aux cohortes et les différences générationnelles, et elles savent comment modifier une intervention ou dépister un trouble cognitif léger.

Je dis à tous nos étudiants en psychologie clinique : “Vous voulez travailler auprès d’une clientèle pédiatrique, super! Combien de grands-parents élèvent des enfants de nos jours? Pour votre client pédiatrique, si vous remarquez quelque chose d’anormal chez son grand-parent, vous allez vouloir déterminer s’il s’agit d’anxiété et de stress parce qu’il élève un enfant de neuf ans, ou s’il peut s’agir d’un trouble cognitif léger. Et comment déterminer cela d’une manière qui serve les intérêts de votre patient pédiatrique?” »

La Dre Strong est professeure adjointe au Département de psychologie de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et psychologue clinicienne agréée, spécialisée en gérotonpsychologie. La gérotonpsychologie est une sous-section de la gérontologie, soit l’étude générale du vieillissement, de la durée de vie, du développement et de l’identité à un âge avancé. C’est une discipline qui se concentre sur les relations, la santé mentale, la cognition et, plus généralement, la psychologie du vieillissement.

C’est la musique qui l’a conduite vers cette carrière, puisqu’elle a commencé à jouer du piano à l’âge de 9 ans et s’est rapidement mise à jouer d’autres instruments, notamment du saxophone alto dans la fanfare de l’école secondaire. C’est durant cette période qu’elle a commencé à envisager une carrière de musicothérapeute. Mais il s’agit d’une profession assez spécialisée, et Jessica est une personne qui aime garder autant d’options ouvertes que possible.

Au cours de sa dernière année de secondaire, à l’époque où nous écoutions tous ces paroles : « southcentral does it like nobody does », elle s’est renseignée sur le programme de musicothérapie de l’université locale. Elle s’est vite rendu compte qu’il y avait un moyen de s’engager dans cette voie tout en gardant d’autres portes ouvertes, et elle a fini par obtenir simultanément deux diplômes de premier cycle, l’un en interprétation musicale et l’autre en psychologie. L’idée était qu’à partir de là, elle pourrait obtenir une maîtrise en musicothérapie si elle choisissait cette voie.

Mais la recherche en psychologie attirait vraiment Jessica, qui a commencé à s’intéresser de plus près aux mécanismes qui expliquent pourquoi la musique touche les gens, plutôt que de l’utiliser comme un simple outil. Elle avait déjà travaillé avec des personnes âgées dans un laboratoire d’ergothérapie à l’Université Washington à St. Louis. Elle s’est ensuite installée en Allemagne, où elle a travaillé dans un établissement de santé mentale pour personnes âgées, le Central Institute for Mental Health, à Mannheim. Elle était devenue une « g minuscule ».

Elle n’a pas tardé à se rendre compte que ce qu’elle voulait vraiment faire, c’était travailler avec les personnes âgées. Elle n’avait jamais entendu le terme « gérotonpsychologie » auparavant, mais elle a eu la chance de participer à un programme à l’Université de Louisville, dans le Kentucky, et a été acceptée dans le programme de psychologie clinique, travaillant sous le mentorat et la supervision de deux gérotonpsychologues. Elle a obtenu son doctorat, est devenue une « g majuscule » et affirme qu’elle n’a jamais regardé en arrière.

« L’un des aspects les plus gratifiants du travail avec les personnes âgées est qu’elles font partie des êtres humains les plus complexes au monde. Il s’agit d’une population tellement hétérogène parce qu’elle présente toutes les différences démographiques que nous avons tous (genre, origine ethnique, etc.), mais aussi toutes les expériences vécues et les changements qui en découlent. Vieillissement physiologique, émotionnel et cognitif. C’est vraiment stimulant et passionnant pour moi sur le plan intellectuel parce que ce sont des personnes beaucoup plus complexes que les personnes des autres groupes avec lesquels j’ai travaillé et qui n’ont pas fait autant de choses. »

La Dre Strong a par la suite travaillé à Boston dans un centre de réadaptation de l’administration de la santé des anciens combattants. Elle a étudié comment l’intégration de la musique dans un groupe de santé mentale pouvait déstigmatiser le sujet de la santé mentale pour des anciens combattants masculins âgés. Les réactions ont été très positives : les anciens combattants avaient l’impression que ce groupe était différent des autres auxquels ils avaient déjà participé et que l’utilisation de la musique leur permettait de parler plus facilement de sujets qu’en tant qu’hommes et anciens combattants, ils avaient été conditionnés à éviter. La musique leur a permis de ressentir les choses sans avoir à trouver les mots.

L’une des séances de la Dre Strong avec ce groupe prévoyait le recours à une technique de musicothérapie. Ils commençaient la séance de groupe en lisant les paroles d’une chanson à voix haute, comme un poème. Ils parlaient des images que cela évoquait et de ce qu’ils pensaient que l’artiste essayait de transmettre. Ensuite, ils écoutaient la chanson pour voir si le sentiment était différent de celui qu’ils avaient ressenti en lisant les paroles. L’ajout d’une musique a-t-elle atténué le message ou y a-t-elle ajouté quelque chose? Les anciens combattants du groupe, des hommes qui, en raison des conditionnements liés à leur genre et au service militaire, éprouvaient une réticence à s’exprimer de manière vulnérable, sont allés très profondément en eux lors de la dissection de la musique.

Selon la Dre Strong, la chanson What A Wonderful World était l’une des préférées des groupes. Compte tenu de l’âge des participants (certains anciens combattants du Vietnam, d’autres de la guerre de Corée et d’autres encore ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale), il est logique qu’une chanson des années 60 ait eu autant d’écho. La musique est souvent associée à la mémoire et à la nostalgie, en particulier la musique que nous avons entendue lors d’événements marquants de notre vie, à l’adolescence et au début de l’âge adulte. Par exemple une chanson de mariage, une chanson qui jouait durant la fin de vos études ou une chanson que vous avez entendue lors de votre départ pour la guerre.

Lorsque des séances similaires seront organisées dans quarante ans, il y a fort à parier qu’une psychologue comme la Dre Strong intégrera une musique bien différente dans ce type de thérapie de groupe. Ils discuteront de ce que Montell Jordan essaie de faire comprendre lorsqu’il suggère de « flip the track, bring the old school back » (réarranger les pistes, ramener la vieille école). Les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence qui font participer les gens en utilisant une musique chantée ressembleront à l’un de ces mashups de Pitch Perfect. « I reach for my 40 and I turn it up / designated driver take the keys to my truck ».

La musique ne fait pas que ramener des souvenirs, elle façonne notre cerveau au fur et à mesure que nous vieillissons. La Dre Strong s’intéresse plus particulièrement au cerveau des musiciens et à l’effet d’une vie passée à jouer de la musique sur le processus de vieillissement. Elle parle de ce que l’on appelle la réserve cognitive. Il s’agit de l’idée selon laquelle tout ce que nous faisons dans notre vie s’accumule et devient une réserve dans notre cerveau. La Dre Strong décrit cela comme une batterie que l’on peut charger. Le fait d’avoir reçu une éducation formelle, de parler une deuxième ou une troisième langue, d’avoir des relations sociales solides, voilà des facteurs qui chargent notre batterie et nous rendent plus résistants aux troubles cognitifs plus tard dans la vie.

« Si une personne dispose d’une réserve cognitive très élevée, l’image de son cerveau obtenue par tomodensitométrie peut sembler horrible, montrant la présence de maladies ou de lésions vasculaires. Mais elle peut encore fonctionner correctement parce qu’elle a accumulé cette réserve au fil du temps, qui permet à son cerveau de contourner ces voies endommagées. Une personne dont la réserve cognitive est plus faible peut avoir un cerveau qui semble relativement en bon état sur une image par tomodensitométrie, mais elle peut montrer des signes de démence légère ou modérée dans son fonctionnement. »

D’après les études de la Dre Strong et des études similaires menées par ses pairs, les musiciens ont tendance à mieux réussir dans certains domaines en vieillissant, notamment les fonctions exécutives et le langage, mais pas dans tous les domaines. La mémoire est l’un des domaines dans lesquels ils n’ont pas tendance à faire mieux que les non-musiciens. Certains ont suggéré que les tests de mémoire étaient imparfaits, ce qui pourrait expliquer l’absence de corrélation entre la mémoire et l’aspect musical. Lorsque la Dre Strong prendra un congé sabbatique l’année prochaine, c’est l’une des choses qu’elle espère apprendre à partir d’un ensemble de données longitudinales qu’elle a recueillies. Mais elle a déjà beaucoup appris de ses recherches jusqu’à présent.

« J’ai comparé les personnes qui ont cessé de jouer à celles qui ont continué à jouer. Il s’agit d’une étude intéressante, dans laquelle j’ai constaté que les personnes qui ont arrêté de jouer perdaient les avantages qu’elles avaient dans certaines des capacités plus fluides, comme les fonctions exécutives, mais conservaient les avantages qu’elles avaient dans les capacités cristallisées, comme le langage. Les personnes qui ont continué à jouer conservent les deux avantages. »

Travailler avec des populations âgées comporte certains défis, en particulier celui de définir ce que sont ces populations. La limite générale (arbitraire, selon la Dre Strong) à partir de laquelle les gérontopsychologues et les gérontologues commencent à considérer les personnes comme « âgées » est l’âge de 65 ans. Mais ils travaillent également avec des personnes beaucoup plus âgées que cela.

« Ce qui devient compliqué lorsqu’on utilise 65 ans comme seuil arbitraire, c’est que l’on y inclut des personnes de 80, 90, voire plus de 100 ans. Des personnes de plus de 100 ans participent à des recherches, et vous vous retrouvez face à un casse-tête scientifique très intéressant, à savoir la présence de personnes qui ont une différence d’âge de 30 à 40 ans dans un échantillon scientifique. Ce qui est absurde – on ne mettrait jamais des enfants de 10 ans et des adultes de 50 ans dans le même échantillon, et c’est un peu ce qui se produit ici.

C’est donc un problème lorsque nous travaillons avec des adultes âgés, et une grande partie de la gérontologie et de la gérotonpsychologie divise ces groupes comme ceci : “jeunes vieux” (65-74 ans), “vieux plus âgés” (75-84 ans) et “les plus âgés” (85 ans et plus), tentant ainsi d’obtenir une perspective un peu plus nuancée. Ces personnes ont grandi de manières complètement différentes et font partie de cohortes complètement différentes. On ne peut ni ne doit s’attendre à ce qu’une personne de 65 ans se trouve au même stade de sa vie qu’une personne de 95 ans.

Il est beaucoup plus facile d’avoir accès à des participants à la recherche qui font partie du groupe des jeunes vieux, et ceux-ci ont donc tendance à être surreprésentés dans la recherche. Il est beaucoup plus difficile d’obtenir un échantillon représentatif des groupes plus âgés. »

Un autre défi est celui de l’âgisme. C’est un sujet qui préoccupe beaucoup la Dre Strong, et elle s’enflamme lorsqu’elle parle de la façon dont nous négligeons notre population âgée. L’âge est un facteur de diversité souvent négligé, et les gérotonpsychologues rappellent constamment à leurs organisations, et à tous ceux qui veulent bien les écouter, que l’âge doit être considéré et inclus comme un facteur de diversité. L’absence de valorisation des personnes âgées, les attitudes négatives que nous avons à l’égard de la vieillesse, du fait de paraître vieux ou d’agir comme une personne âgée, tout cela crée des torts dans le monde réel. Selon la Dre Strong, ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles nous ne prenons pas de mesures pour réformer le système de soins de longue durée du Canada.

« Nous savons ce qui fonctionne dans les soins de longue durée, il s’agit simplement de le mettre en pratique. L’intention de départ n’était pas nécessairement l’existence de ces établissements de type médical. Les gens ne veulent pas aller y vivre parce qu’ils savent que c’est le début de la fin, et ils pensent ainsi en raison du fonctionnement de ces établissements, qui manquent de personnel et sont négligés. C’est en Scandinavie que l’on trouve certains des modèles les plus étonnants de soins de longue durée et de soins aux personnes atteintes de démence. Il existe des “villages de la démence” fermés où les personnes vivent dans leur appartement, mais peuvent aller faire leurs courses et se promener dans le parc. La personne qui tond la pelouse est une infirmière spécialisée dans la démence, tout comme le barista du café. Mais beaucoup d’entre nous ne considèrent pas les personnes âgées, et en particulier les personnes âgées atteintes de démence, comme suffisamment importantes pour qu’on s’en préoccupe. »

Nous allons tous vieillir. Comme le dit la Dre Strong à ses étudiants, « si on ne vieillit pas, c’est qu’on est mort – c’est un privilège de vieillir ». Alors pourquoi est-il difficile de recruter des jeunes, et des étudiants en particulier, pour travailler avec des populations âgées? L’âgisme, les attitudes négatives et l’angoisse de la mort sont des facteurs importants. Il en va de même pour l’exposition au vieillissement. Les jeunes qui ont grandi auprès de personnes âgées, ou dont les enseignants ou les parents travaillent avec des populations âgées, ont tendance à être beaucoup plus réceptifs.

« Je dois mon intérêt pour le vieillissement à ma grand-tante Lila. Ma mère était sa principale aidante naturelle lorsque j’étais enfant, elle passait donc beaucoup de temps chez nous et j’ai passé beaucoup de temps avec elle. Je la trouvais fascinante. Elle portait une perruque et je l’ai vue sans perruque, ce qui était fascinant à neuf ans. Elle me racontait qu’elle avait un rat domestique lorsqu’elle avait mon âge et c’était incroyable de penser qu’elle avait déjà eu mon âge. J’ai eu de bonnes relations avec mes grands-mères et j’ai souvent eu des adultes âgés dans ma vie durant mon enfance. »

La gérotonpsychologie est un domaine relativement nouveau, et passionnant. Il reste encore énormément de recherches à mener et de nombreuses occasions de travailler avec des personnes dont les expériences de vie, la sagesse et les récits sont à la fois fascinants et instructifs. Ces gens sont les témoins vivants d’une époque que nous n’avons pas connue et ont vécu des vies que nous ne pouvons pas imaginer. Selon la Dre Strong, il est impossible de surestimer à quel point ce travail peut être gratifiant.

« Il s’agit d’un groupe qui a été marginalisé, qui ne se fait pas beaucoup entendre, et lorsqu’on prend le temps d’interagir avec eux, ils sont tellement reconnaissants. Ils ont tellement de sagesse et d’expérience que je ne peux m’empêcher d’apprendre d’eux. Ils ont vécu à des époques et fait des choses auxquelles je n’aurai jamais accès.

La communauté de la gérotonpsychologie et de la gérontologie est très accueillante, parce que nous voulons que les gens travaillent avec les personnes âgées. Et parce que les personnes qui finissent par travailler dans ce domaine sont par nature chaleureuses et accueillantes. C’est tout simplement une merveilleuse famille professionnelle. »

Nous avons besoin des experts des spécialités en « g majuscule » pour en apprendre davantage sur le vieillissement et sur la création d’une société accueillante, prospère et saine pour les personnes qui prennent de l’âge. Nous avons également besoin que tout le monde développe des compétences de type « g minuscule », afin de faire partie de la solution. À mesure que chacun d’entre nous vieillira, nous voudrons que le monde qui nous entoure change afin que nous puissions continuer à construire une communauté et à vivre une vie pleine de sens et marquante, aussi longtemps que nous serons là. C’est comme ça que ça se passe (dans le hood).

Documents de recherche :

Mental health and music group development and evaluation (with manual published in the appendices)

Deux articles sur la cognition chez les musiciens âgés

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278262622000410

- https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0305735618785020

Et une étude récente sur les attitudes envers les aînés

Crise climatique et adaptation : Facteurs, effets et rôle de la psychologie

Le thème du Mois de la psychologie de 2024 est la crise climatique. Comment le comportement humain influence-t-il les changements climatiques et comment pouvons-nous aborder la question de ce point de vue? Quels sont les effets des changements climatiques sur la santé mentale et comment pouvons-nous les aborder? Les psychologues ont un rôle à jouer dans toutes les phases de la réponse collective à la crise qui nous frappe. Nous mettrons en lumière ce que beaucoup d’entre eux font et ce que nous pouvons tous faire pour atténuer les dégâts de cette catastrophe mondiale.

Le Mois de la psychologie 2024 portait sur la crise climatique et le rôle de la psychologie par rapport à celle-ci. Notre spécialiste des communications revient sur la campagne, les messages clés et les prochains pas que nous pouvons tous faire pour lutter contre la plus grande menace de notre époque.

Réflexions sur le Mois de la psychologie, les changements climatiques et la voie à suivre

Je m’appelle Eric Bollman, je suis le spécialiste des communications à la Société canadienne de psychologie (SCP). Je me présente ici parce que je n’ai pas l’habitude d’écrire à partir de mon propre point de vue; j’écris généralement à propos des autres ou de leur travail. J’ai pensé écrire ce dernier article du Mois de la psychologie d’un point de vue personnel, car j’ai beaucoup appris au cours de ce mois et je tenais à en parler, mais je tiens également à préciser qu’il s’agit d’opinions et de perspectives personnelles qui sont le fruit de mes réflexions. Dans notre courriel hebdomadaire La psychologie dans les médias que j’envoie aux membres, cet article figurerait dans la section Blogues et opinions.

J’ai commencé à écrire cet article avec l’intention explicite de trouver le juste équilibre qu’exige l’action contre les changements climatiques, c’est-à-dire reconnaître qu’il s’agit d’une crise qui peut terrifier beaucoup d’entre nous, si ce n’est la plupart, mais que formuler les faits de manière positive est la seule façon d’inciter les gens à agir. En relisant ce que j’avais écrit initialement, je me suis rendu compte que malgré mon intention de départ, je n’étais absolument pas parvenu à atteindre cet équilibre. En fait, j’avais passé tellement de temps plongé dans le sujet des changements climatiques et de la désinformation en ligne que je n’avais pas remarqué la négativité qui s’était infiltrée dans mes pensées et qui imprégnait presque chaque phrase que j’avais écrite, jusqu’à ce qu’une pause de quelques jours amène un certain recul.

Je pense que c’est un phénomène qui affecte bon nombre d’entre nous, alors j’espère que les anecdotes personnelles que je raconte seront utiles et qu’elles serviront peut-être même de mise en garde! Ce qui suit est ce que j’ai retenu de la multitude de conversations que j’ai eues ce mois-ci. Je vous présente trois domaines dans lesquels je pense que la psychologie peut être la plus utile, et sur lesquels nous pouvons tous (psychologues et non-psychologues) concentrer nos efforts et notre attention.

Orienter la conversation (et présenter les solutions) de la manière la plus positive possible

Dès le départ, il m’est apparu évident qu’il serait difficile de présenter de manière positive le thème du Mois de la psychologie (soit la crise climatique). À tel point que lorsque j’ai essayé, j’ai d’abord échoué. Il s’agit de la menace existentielle la plus importante à laquelle nous sommes tous confrontés aujourd’hui et, dans les années à venir, la situation deviendra de plus en plus chaotique et catastrophique. C’est objectivement terrifiant. Plus nous parlons de la crise climatique et des situations que nous vivons actuellement et de celles qui nous attendent, plus notre frayeur grandit (à juste titre).

Cela dit, il n’est généralement pas utile d’aborder la question des changements climatiques sous l’angle du catastrophisme. Cela génère de l’anxiété et un fatalisme et dissuade les gens de chercher des solutions. Imaginez que vous êtes un enfant et que vous apprenez l’existence de la fonte des glaces polaires, de la disparition d’espèces, de l’élévation du niveau de la mer – et que vous essayez de vous représenter un avenir heureux. Comme le dit Paul De Luca, étudiant au Prime Family Lab de l’Université York :

« En nous inspirant des principes de la psychologie positive et en nous concentrant sur le bien-être subjectif, nous pouvons potentiellement intégrer notre relation à l’environnement pour renforcer ou favoriser des résultats positifs en matière de santé mentale chez les enfants et les adolescents qui, à mon avis, sont probablement les plus touchés par l’anxiété parce que c’est leur avenir qui est en jeu. » [traduction]

Paul a raison : le fait de se concentrer sur le bien-être subjectif peut à la fois soulager la détresse et l’anxiété et renforcer les comportements pro-environnementaux. Dans sa conférence TED et dans la conversation qu’elle a eue avec moi dans le balado de la SCP Mind Full, la Dre Jiaying Zhao insiste beaucoup sur ce point, et je pense qu’elle répétera ces arguments lors de sa prochaine allocution en plénière au congrès de la SCP en juin prochain. Il n’y a aucune raison pour que les comportements pro-environnementaux ne nous rendent pas heureux. Lorsque les gens sont dehors et font du vélo, cela améliore leur santé, et les rend donc plus heureux. Pourquoi ne pas intégrer cela dans notre vie quotidienne? Pour beaucoup de gens (moi y compris), sortir prendre l’air en été et s’occuper d’un jardin peut procurer un grand sentiment de paix (et une belle récolte de navets).

Chaque personne dans le monde contribue d’une manière ou d’une autre aux changements climatiques. Il n’y a aucun moyen d’éviter cette réalité. Chaque fois que je prends ma voiture, j’y pense. Lorsque je dois décider entre faire tourner le lave-vaisselle ou laver les casseroles à la main, je calcule inconsciemment l’impact de l’un par rapport à l’autre. Si l’on obsède sur l’impact de chaque geste quotidien, on peut finir par se sentir submergé, comme ce fut le cas pour moi à certains moments. Lorsque je pose des gestes concrets que je sais bénéfiques (entretenir mon jardin intérieur, planifier mes repas de manière à utiliser tous les légumes du frigo), je me sors d’un état d’esprit négatif tout en améliorant la santé de ma famille.

Ces choix que nous devons faire sont, je pense, le mieux résumés par la magnifique série télé The Good Place, où Ted Danson dirige (à défaut d’un meilleur mot) l’enfer. Les gens s’efforcent d’être bons, et lorsqu’ils meurent, ils espèrent avoir été assez bons pour entrer au paradis. Mais les complexités de la vie moderne ont fait en sorte qu’il est littéralement impossible pour quiconque d’atteindre un niveau suffisant de « bonté », et personne n’a été admis au paradis depuis des siècles. Le personnage de Ted Danson résume la situation en ces termes :

« Le simple fait d’acheter une tomate à l’épicerie signifie que vous soutenez sans le vouloir les pesticides toxiques, l’exploitation de la main-d’œuvre, et que vous contribuez au réchauffement climatique. Les humains pensent qu’ils font un seul choix, mais ils en font en réalité des dizaines dont ils n’ont même pas conscience. » [traduction]

Il y a de bonnes nouvelles dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a dix ans, une partie du débat se résumait à dire : soit vous adoptez les énergies renouvelables, mais vous sacrifiez l’économie et le PIB, soit vous ignorez les énergies renouvelables afin de permettre la croissance économique. Aujourd’hui, ces concepts ont été dissociés et les énergies renouvelables sont un moteur économique à part entière. Les thermopompes, les panneaux solaires et les véhicules électriques sont de moins en moins chers et de plus en plus accessibles. Les grands pays et les entreprises se sont engagés à réduire fortement les émissions de méthane, l’un des moyens les plus efficaces de limiter le réchauffement de la planète dans les années à venir. Il y a lieu d’être optimiste!

Cela n’a pas beaucoup de sens de s’astreindre à une norme arbitraire. Nous ne pouvons pas nous priver de tout plaisir par crainte de notre empreinte carbone ou de notre impact, sinon nous deviendrons comme le Doug Forcett de Michael McKean dans The Good Place, vivant dans un état d’anxiété perpétuel où notre monde entier s’écroule chaque fois que nous marchons accidentellement sur un escargot. Au lieu de cela, nous pouvons chercher à devenir plus heureux – et à rendre le monde meilleur – grâce à des actions qui auront un effet sur ces deux aspects à la fois.

Gagner la guerre de la confiance

Comme le souligne Kyra Simone, doctorante en sciences de l’environnement à l’Université McMaster, ceux qui nient l’existence des changements climatiques ont depuis longtemps adopté une tactique consistant à s’attaquer au messager plutôt qu’au message. Il s’agit de dénoncer l’hypocrisie de ceux qui s’expriment le plus sur les solutions, comme si cela signifiait que ce qu’ils disent sur le climat doit être faux. Al Gore s’est rendu en avion à une conférence! David Suzuki a plusieurs maisons! Greta Thunberg possède des vêtements! Bien sûr, certaines de ces choses peuvent être qualifiées d’hypocrites, mais aucune d’entre elles ne fait du message un mensonge.

Ce type particulier de désinformation semble relativement récent pour ce qui est par exemple de la vaccination, mais on l’observe depuis longtemps en ce qui concerne les changements climatiques, à commencer par les sociétés pétrolières et gazières qui ont financé des études frauduleuses il y a plusieurs dizaines d’années pour brouiller les pistes et faire en sorte que personne ne puisse distinguer ce qui est vrai de ce qui est inventé. Ces contre-discours imitent l’approche scientifique et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes continuent à être sceptiques à l’égard de la science aujourd’hui, en particulier de la climatologie.

Nous entendons souvent parler d’une guerre contre la vérité. Que le climat politique et le discours en ligne actuels sont conçus pour rendre la vérité subjective (eh bien, c’est peut-être vrai pour vous, mais moi, je connais des faits « alternatifs »). Selon moi, il s’agit en fait d’une guerre menée pour gagner la confiance. Des efforts concertés pour délégitimer les établissements d’enseignement, les médias et les experts de toutes sortes ont permis à des charlatans et à des personnalités publiques malhonnêtes de remplacer la confiance que les gens accordaient autrefois à ces institutions par une confiance en eux, en leurs balados, en leurs publications dans Substack et en leurs marques de suppléments. Ces efforts ont fonctionné jusqu’à un certain point. Les États-Uniens font désormais davantage confiance à ce qu’ils lisent dans les médias sociaux qu’aux médias traditionnels. Au Canada, nous n’en sommes pas encore là, mais nous tendons vers cette direction.

En tant que personne qui passe beaucoup de temps sur les médias sociaux (je suis chargé de publier le contenu des médias sociaux de la SCP, de surveiller les tendances et de traiter les réponses et les messages directs), je passe probablement plus de temps sur les médias sociaux que la personne moyenne, et (je suppose) plus que ce que les psychologues jugeraient comme étant sain. Passer du temps dans cet espace, en particulier sur Twitter, c’est être exposé à un barrage constant de personnes et de robots qui ne demandent qu’à contredire les experts dans leur domaine d’expertise, à attaquer leur personnalité et à rechercher une influence en ligne par les moyens les plus négatifs qui soient. Il devient difficile de se rappeler que ces personnes sont une très petite minorité, puisque ces plateformes ont fait de cette minorité la minorité la plus bruyante de notre histoire collective.

J’ai l’impression que la Dre Katherine Arbuthnott me dirait qu’en fait, je ne vois pas ce genre de choses aussi souvent que je le crois. Ce qui est probablement vrai puisque je n’ai en tête qu’une vingtaine d’exemples directs, mais ceux-là occupent une place démesurée dans ma mémoire. Elle est ardemment convaincue que nous, les êtres humains d’Amérique du Nord, avons été conditionnés à faire trop peu confiance aux autres. Que nous sous-estimons constamment la volonté des étrangers et même de nos amis de nous aider, de faire ce qui est juste et de faire passer les besoins de nos quartiers et communautés avant certains des leurs.

Tout au long du mois de février, je n’ai pas réussi à garder ces faits à l’esprit. Ce n’est que lorsque j’étais sur le point d’écrire une réponse furieuse à un gazouillis bizarrement non factuel et conspirationniste sur les changements climatiques de la part d’une personnalité publique canadienne bien connue que j’ai dû m’arrêter un instant pour réfléchir à mon état d’esprit. Je me suis rendu compte que j’avais dépassé les limites que je m’étais fixées. Mais que pouvons-nous faire alors?

Nous pouvons travailler sur notre propre littératie médiatique : cette histoire provient-elle d’une source digne de confiance? Avons-nous la certitude que le ou la scientifique qui a réalisé l’étude à laquelle il est fait référence est bel et bien un ou une scientifique? Et spécialiste dans le domaine dans lequel l’étude a été menée? L’article est-il hébergé sur une plateforme qui vérifie les faits?

Une autre option consiste à répondre à ce qui n’est pas factuel par du factuel. Je ne parle pas de commenter le mème que votre ami Facebook a partagé sur le fait qu’Al Gore est riche et que, par conséquent, les changements climatiques ne sont pas réels. Comme le dit Rachel Salt de Science Up First, commenter, citer un gazouillis ou partager une publication dans le but de la démystifier ne fait rien d’autre qu’amplifier une information erronée. Elle suggère plutôt de faire des captures d’écran du contenu qui peut alors être vu et traité sans alimenter les algorithmes destructeurs qui nous ont conduits là où nous sommes. Ou alors, vous pouvez simplement publier vos propres pensées, votre propre science et votre propre contenu – plus il y a de vérité en ligne, moins elle est susceptible d’être noyée par le volume démesuré de la minorité bruyante.

Nous pouvons avoir l’assurance que la plupart des personnes que nous connaissons, et la plupart des personnes que nous rencontrons ont un niveau de préoccupation similaire sur des questions majeures comme les changements climatiques. Nous pouvons croire que tout geste que nous posons sera également posé par une multitude d’autres personnes, et qu’en posant ces gestes suffisamment de fois, nous obtiendrons les changements à grande échelle que ces gestes sont censés engendrer. Et nous pouvons ignorer les voix les plus fortes dans la pièce et sur Internet, sachant que la majorité des gens ressentent la même chose que nous, agissent de la même façon que nous et poursuivent les mêmes objectifs que nous.

C’est simplement qu’ils ne sont pas aussi bruyants sur ce sujet. Vous pouvez avoir une influence sur Internet pendant quelques jours en partageant une théorie selon laquelle Kate Middleton est en fait une agente ayant subi un lavage de cerveau comme dans le film Un crime dans la tête, infiltrée dans la famille royale britannique dans le but de rendre le fromage illégal. Vous avez moins de chances de faire parler de vous en parlant de votre jardin de radis. Ainsi, l’utilisateur moyen d’Internet que je suis a beaucoup plus de chances d’entendre parler du fromage illégal que de vos radis. Et c’est bien dommage.

S’appuyer sur les autres

Les solutions aux changements climatiques sont interdisciplinaires. Ce terme fait généralement référence à des experts de différents domaines qui travaillent ensemble pour faire avancer une science, ce qui leur permet d’être plus efficaces que s’ils étaient chacun de leur côté. Comme la fois où Amy et Sheldon ont partagé un prix Nobel dans la série The Big Bang Theory. C’est également vrai en ce qui concerne la crise climatique : une avancée scientifique s’appuie sur les travaux de quelqu’un d’autre, et une discipline améliore les autres du simple fait de la collaboration qui existe entre elles.

Prenons l’exemple des jeunes scientifiques du Prime Family Lab de la Dre Heather Prime à l’Université York, Paul De Luca et Alex Markwell, qui intègrent les changements climatiques dans les études qu’ils mènent auprès des familles et des enfants. Ils n’ont pas à déterminer si les changements climatiques constituent une menace ou s’ils sont réels; ils peuvent considérer qu’il s’agit d’un fait et, à partir de là, passer à l’étape scientifique suivante. Les scientifiques de l’environnement ont fait ce travail pendant des décennies, malgré les coupes budgétaires, le musellement des autorités et les voix sceptiques bruyantes évoquées plus haut qui cherchent à anéantir leur travail.

Tandis que Paul et Alex s’appuient sur la climatologie, Kyra Simone, étudiante au doctorat à l’Université McMaster et collaboratrice de Science Up First, de son côté, est en train de créer une nouvelle climatologie qui repose sur des décennies de travail dans le domaine de l’environnement et elle ouvre la voie à des percées dans des dizaines de domaines pour les décennies à venir. Des psychologues combinent leurs spécialités à l’Université de la Colombie-Britannique, où la titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la durabilité des comportements, la Dre Jiaying Zhao, s’est associée à la Dre Elizabeth Dunn, chercheuse sur le bonheur, pour trouver des moyens de favoriser des comportements qui sont bons pour l’environnement et qui nous rendent heureux.

Du côté de l’action communautaire, le Dr Kyle Merritt, urgentologue, s’est associé à de nombreux autres professionnels de la santé pour former Doctors and Nurses for Planetary Health (médecins et infirmières pour la santé de la planète) à Nelson, en Colombie-Britannique. Le Dr Todd Kettner, psychologue, en est également membre, et ils étudient ensemble les moyens de rendre leurs pratiques et leur travail plus respectueux du climat (les gaz anesthésiques contribuent largement au réchauffement de la planète!). En tant que groupe, ils sont amenés à collaborer avec les autorités municipales afin de trouver des moyens d’améliorer la durabilité par des projets d’infrastructure et des politiques municipales.

La Section de psychologie de l’environnement de la SCP est une section qui ne s’intéresse pas directement aux questions environnementales en tant que telles (comme la pollution, les émissions de gaz à effet de serre et la disparition de la glace de mer), mais plutôt au comportement des personnes par rapport à leur environnement, ce qui désigne les environnements physiques construits (tels que leurs maisons, leurs bureaux ou les rues et les quartiers qu’ils traversent lors de leurs trajets domicile-travail), de même que les espaces naturels (tels que les parcs, les forêts ou les cours d’eau). Cette année, la Section a décidé de créer un groupe de travail afin de réunir des psychologues de tous horizons pour travailler ensemble sur des solutions climatiques. La Dre Phoenix Gillis a fait le premier pas, puis la présidente de la Section, la Dre Lindsay McCunn, s’est rapidement jointe au groupe, et les réunions ont été animées, instructives et très fréquentées.

Leur initiative pourrait donner de très bons résultats, grâce à la diversité des compétences des psychologues qui sont mises en commun. Les psychologues du travail et organisationnels, qui étudient le comportement humain sur le lieu de travail, collaborent avec les psychologues de l’environnement afin de concevoir des espaces de bureaux respectueux de l’environnement où les gens sont plus heureux de venir travailler. Les psychologues cliniciens qui voient leurs patients exprimer leur anxiété par rapport à cette menace existentielle peuvent travailler avec des psychologues sociaux et des psychologues de la personnalité pour proposer des actions concrètes qui peuvent améliorer l’environnement tout en atténuant les craintes ressenties par les gens.

Je suis la personne responsable de l’initiative du Mois de la psychologie à la SCP, ce qui veut dire que cette année, j’ai dû me pencher sur les conséquences des catastrophes climatiques et sur les objectifs manqués des dernières décennies, ainsi que sur la peur existentielle qui les accompagne, la plupart du temps seul. J’avais besoin de quelqu’un d’autre pour me faire remarquer ma négativité croissante, dont j’étais largement inconscient. Ce fut ma conjointe, Jen, qui fit un commentaire anodin à ce sujet, ce qui provoqua en moi un moment de clarté. J’ai parlé avec des dizaines de personnes merveilleuses au cours des quatre derniers mois pour préparer cette campagne, mais à la fin, j’ai manqué ou oublié plusieurs des leçons que j’essayais moi-même de transmettre ce mois-ci.

Nous pouvons tous demander à quelqu’un que nous connaissons si nous pouvons participer à son travail, s’il veut se joindre à notre travail, ou bien lancer un nouveau projet. Il est pratiquement certain que les personnes à qui nous tendons la main partagent le plus souvent le même point de vue sur les changements climatiques et qu’elles saisiront l’occasion d’agir. Nous sommes plus heureux lorsque nous collaborons les uns avec les autres, et les gestes que nous posons en tandem réduisent notre appréhension et notre anxiété qui sont liées aux menaces existentielles.

Post-scriptum : la Terre est notre partenaire

Après avoir terminé de rédiger cet article, j’ai eu une autre conversation au cours du mois qui, je pense, pourrait ajouter un quatrième aspect à prendre en considération. J’ai parlé avec kukum Beverly Keeshig-Soonias, psychologue anishinabe et membre de la Première Nation des Chippewas de Nawash. Nous parlions de la reconnaissance territoriale, de la raison pour laquelle nous la pratiquons et de la signification qui la sous-tend.

Les peuples autochtones pratiquent la reconnaissance territoriale depuis des milliers d’années. Ce n’est que récemment, dans un esprit de vérité et de réconciliation, qu’ils ont invité le reste d’entre nous à se joindre à eux. La reconnaissance territoriale ne se limite pas à rappeler qu’Ottawa est le territoire ancestral des Haudenosaunee et que les colons et le colonialisme les ont déplacés par la force il y a des décennies ou des siècles.

La reconnaissance territoriale est l’expression verbale ou écrite de la compréhension du fait que non seulement les peuples autochtones vivaient sur ce territoire avant l’arrivée des Européens, mais qu’ils entretenaient également une relation avec ce territoire. C’est une reconnaissance du fait que, même si aujourd’hui sur ce territoire il y a un terrain de golf, un Jean-Coutu ou la Tour CN, la relation entre le peuple et le territoire demeure intacte.

Kukum Beverly parle de la Terre comme d’une partenaire, l’autre moitié d’une relation qui vous nourrit tous les deux. La Terre vous fournit de la nourriture, de l’eau et un abri. L’air que vous respirez et la subsistance dont vous avez besoin pour rester en vie. En retour, vous fournissez à la Terre ce dont elle a besoin. Vous préservez le sol, vous aidez à acheminer l’eau vers les plantes et les plantes vers les animaux et vous la traitez, elle, la Terre, comme une partenaire égale dans une relation qui vous profite à tous les deux.

Ce n’est que lorsque nous commençons à considérer la Terre comme une chose, comme inanimée, que nous nous en servons pour extraire des ressources à notre profit, au détriment de la Terre. Les peuples autochtones, qui ont été les gardiens de la Terre pendant des milliers d’années et qui en sont encore les gardiens, n’agiraient jamais de la sorte. Agir ainsi reviendrait à abuser d’un partenaire, à ignorer une relation, à exploiter un membre de la famille.

Ainsi, la façon ultime d’aborder la question des changements climatiques est peut-être de considérer d’une manière différente la Terre, l’environnement et le territoire sur lequel nous nous trouvons. Non pas comme une chose que nous essayons d’aider, ou comme une victime à qui nous essayons de faire pardonner le mal que nous avons fait. Mais plutôt comme une collaboratrice et une entité avec laquelle nous entretenons une relation. Une partenaire avec laquelle nous travaillons à améliorer le sort l’une de l’autre.

Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c’est en agissant ensemble que nous irons plus loin

Tout au long du Mois de la psychologie en février, le sujet de la désinformation en matière de changement climatique est revenu à maintes reprises. Pour conclure le mois, nous avons parlé avec Kyra Simone et Rachel Salt à Science Up First de nos réponses à la désinformation, des moyens de la combattre et des conversations difficiles avec les amis et la famille.

Cet été, des feux de forêt ont ravagé les Territoires du Nord-Ouest, forçant l’évacuation d’environ 70 % de la population. Le psychologue de Yellowknife Merril Dean, l’un des évacués, a vu la dévastation sous de nombreux angles. Dans cet épisode du balado Mind Full de la SCP consacré au Mois de la psychologie, elle nous fait part de ses propres expériences ainsi que de quelques réflexions sur la réponse du gouvernement et sur ce que les collectivités du Nord pourraient faire à partir de maintenant.

Il y a un peu plus d’une décennie, la science du climat au Canada a subi un revers important lorsque le gouvernement fédéral a réduit le financement de la recherche environnementale et empêché les scientifiques de parler aux médias et de partager leurs découvertes. Les climatologues ressentent encore les effets de ces politiques et n’ont toujours pas complètement repris pied. Entre-temps, d’autres disciplines scientifiques ont commencé à s’intéresser davantage au changement climatique et à faire des progrès. L’une de ces disciplines est la psychologie.

Les chercheurs en psychologie intègrent le climat dans leurs études

Lorsqu’un chercheur ou un étudiant demande de l’argent pour mener des recherches, il doit convaincre les bailleurs de fonds non seulement que son idée est bonne, mais aussi qu’il est la meilleure personne pour mener ces recherches. Les bailleurs de fonds tiennent compte d’un grand nombre d’éléments, notamment les répercussions de la recherche, la manière dont les connaissances seront partagées, le temps nécessaire à la réalisation de la recherche et le rendement de leur investissement (optimisation des ressources).

Au Prime Family Lab de l’Université York, la directrice du laboratoire, la Dre Heather Prime, discute de l’avenir avec son étudiante Alex Markwell. En raison de la manière dont elles demandent et reçoivent leur financement, leurs projets de recherche doivent être étroitement liés au laboratoire lui-même — dans leur cas, il s’agit de l’étude des dynamiques familiales. Comment les parents et les frères et sœurs influencent les enfants de la naissance à l’adolescence, ou comment des événements extérieurs majeurs ou mineurs touchent les familles. Le laboratoire a été lancé en 2020, au moment où la pandémie de COVID-19 est devenue un événement extérieur majeur qui a bouleversé les dynamiques familiales au Canada et dans le monde entier.

Les étudiants choisissent un laboratoire en raison de l’expertise que le programme de recherche et le superviseur apportent à ce laboratoire. C’est ce qui a amené Alex au Prime Family Lab. La famille est son domaine d’intérêt et le prisme à travers lequel elle envisage tout projet potentiel. Elle s’intéresse vivement à la lutte contre les changements climatiques, mais la question ne faisait pas partie des discussions avant son arrivée. Ce n’est qu’en discutant avec la directrice du laboratoire qu’Alex a découvert que les deux femmes s’intéressaient toutes deux fervemment à la question des changements climatiques. Heather dit :